Monthly Archives: 2月 2012

Aglaostigma amoorensis (Cameron, 1876) バイケイソウハバチ

尾瀬の沼尻付近で撮影したハチです。コバイケイソウに飛来していたバイケイソウハバチと思われるハバチです。せわしなく歩いたり飛んだりしていたので、なかなかいい写真が撮れませんでした。何となくピントがあったのはこの2枚。(バイケイソウハバチで大丈夫と思います。私は岐阜県の亜高山帯の湿地で一度見ただけでした。近畿地方ではもうほとんど残っていないようです。 by Arge様) 2009年6月中旬 福島県檜枝岐村/撮影者:管理人

Callipteroma sexguttata Motschulsky, 1863 イツツモントビコバチ

種不明その1。体長3mmとかの小型種です。(イツツモントビコバチだろうと思います。触角の長い毛が見えるように思いますので、雄ではないでしょうか。 by Toby様) 2009年6月27日 兵庫県淡路市(淡路島)/撮影者:uni2様

Orientabia relativa (Rohwer, 1910) オオルリコンボウハバチ

里山の林道沿いでタニウツギの葉の表に止まったハバチ♀が産卵していました。茂みに邪魔されて肝心な背側からのアングルを確保できませんでした。拡大して見ると、表面ではなくて葉の内部に産み付けているようです。産卵を見届けたら♀を採集するつもりでしたが、タイミングを逸しました。産卵管を引き抜くと♀は休む間もなく飛び去りました。

(タニウツギが食草として記録されているのはルリコンボウハバチ、オオルリコンボウハバチ、フトオビコンボウハバチの3種です。翅の模様からルリではないようです。翅の基部が黄色いので、オオルリの可能性が高いと思います。 by Arge様)

2009年6月初旬 山形県/撮影者:しぐま様

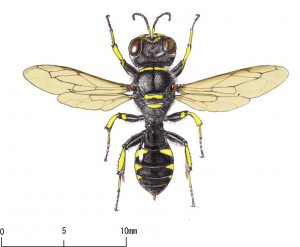

Allantus nakabusensis Takeuchi, 1929 サクラセグロハバチ

サクラにいたハバチの幼虫を飼育しておりましたが、このたび羽化しました。

(このハバチをはじめ黒色で淡色紋を持つハバチは、紋の形状や範囲に変異があります。複眼の色は乾燥に伴う変質によると思われます。ハバチの複眼はアオメツマグロハバチのような一部の例外を除いて通常黒ですが、乾燥すると色が抜けることがあるようです。このハバチと斑紋が似たものは同属のツツジセグロハバチ A. rhododendriのみです。こちらも変異があるようですが、今回は幼虫からの飼育ですのでサクラセグロで間違いないと思います。

サクラセグロハバチの所属については問題が残っています。日本産広腰亜目の食草(III)で奥谷禎一先生が書いておられるように、昔からAllantusとは別属という意見がありましたが、長い間ちゃんと検討されていませんでした。

その後、1999年に中国で新属Stenemphytusが記載され、サクラセグロハバチも同時にその属に移されました。

ところが、2003年にはAllantus属の新種として、サクラセグロハバチの近縁種と思われるツツジセグロハバチ A. rhododendri が記載され、Allantus属の検索表中にサクラセグロハバチも含まれています。この中にはStenemphytusについては全く触れられていません。

というわけで、Stenemphytus属の模式種とサクラセグロ、ツツジセグロの3種をそろえて再検討が必要と思われますが、「大阪のハバチ・キバチ類」の作成時にはそこまでできず、Togashi (2003)に従う、という形になっています。

Wei, M. & Nie, H., 1999. A new genus and three new species of Allantinae (Hymenoptera: Tenthredinidae) from China. Journal of Central South Forestry University, 19(3): 15-18.

Togashi, I., 2003. A new species of the genus Allantus Panzer (Hymenoptera: Tenthredinidae) feeding on Rhododendron reticulatum D. Don (Ericaceae) in Japan. Proc. Entomol. Soc. WAsh., 105(4): 896-900.

by Arge様)

2009年5月中旬採集 東京都府中市/撮影者:Hepota様

Hylaeus sp. Hylaeus属の一種

種不明その3。カタグロチビドロバチ♀が巣穴に侵入したメンハナバチを撃退。カタグロチビドロバチの巣穴(内径2〜3mm)を観察中にもう一匹のハチが飛来していきなり中に侵入しました。在巣の主と喧嘩になり、たちまち穴から追い出されました。2011年9月下旬 山形県/撮影者:しぐま様

種不明その2。ナワシロイチゴの群落でメンハナバチが多くいる場所があり、黄斑のタイプの違うメンハナバチがいました。行動などからオスメスではないかと・・・・交尾を目撃しましたが、カメラの設定が変えられず画像が良くありません。(メンハナバチの仲間は、写真のようにオスの顔面が広く黄色、メスの顔面は頭盾が黒いものが多くいます。顔の斑紋での同定はできないのですが、この画像のように雌雄がそろっていれば、ある程度絞り込めると思います。 by 管理人) 2011年5月 撮影者:KLX様

種不明その1。(これはムカシハナバチ科のメンハナバチ(旧名チビムカシハナバチ)Hylaeus属の一種です。顔の斑紋は一見ツヤハナバチのオスに似ていますが、細面で、腹部には黄色のラインはなく形もツヤハナバチのように平たくありません。 by 管理人) 2009年6月2日 北海道札幌市/zatou(新屋)様

Praia ussuriensis Malaise, 1939 シマコンボウハバチ

尾瀬の沼尻付近で撮影したハチです。コバイケイソウに飛来しました。 2009年6月中旬 福島県檜枝岐村/撮影者:管理人

登山口付近の林道沿いでとまっているのを撮影しました。2009年6月中旬 福島県檜枝岐村帝釈山/撮影者:管理人

Megachile kobensis Cockerell, 1918 コウベキヌゲハキリバチ

体長11mmほど(♂♀とも)、オスが縄張りのように巡回しているバジルの花にメスが来ました。オスがタックルしていたので(もつれて転げ落ちましたが交尾したかどうかは不明)同種と思います。

(キョウト♀

・体長は10mmを超えない。

・頭盾上区は中央に無点刻部分がある。

コウベ♀

・体長は10mmを超える。

・頭盾上区は全体的に点刻される。

キョウト♂

・体長は9mmを超えない。

・触角末端は側方に広がらない。

コウベ♂

・体長は9mmを超える。

・触角末端は側方に広がる(団扇のように)。

このような特徴から、写真のハキリバチはコウベキヌゲハキリバチでしょう(上と左がオス、下と右がメス)。by 管理人)

2009年6月初旬 奈良県平群町/撮影者:平群庵様

Ectemnius sp. Ectemnius属の一種

種不明その2。山間部の道端で潅木の葉で身繕いしている可愛らしい蜂を撮りました。2013年9月上旬 山形県 未採集・未採寸/撮影・投稿者:しぐま様

http://sigma-nature-vlog.blogspot.jp/2013/11/blog-post_7862.html

(顔の毛が金色であることから、ナミギングチバチ属のなかでもClytochrysus亜属のメスと思われます。メスキン、クボズ、ヒラズギングチの3種いるのですが、画像からの判別は難しいですね。by 管理人)

種不明その1。オス。近所の公園(広場のあるところです)でハチを捕りました。ケヤキの枯れ木に集まっていました。2009年6月 埼玉県富士見市/撮影者:蘆様

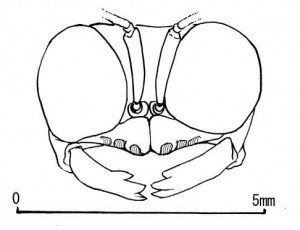

Ectemnius cavifrons aurarius (Matsumura, 1912) クボズギングチ本土亜種

ギングチバチをとったのですが名前がわかりません。ペン画に彩色した画像なので必要な情報が描けているか不安なのですが、これでわかるでしょうか。頭盾の毛は金、大あごの先は3歯あり、内縁に突起はなくほとんど黄色です。頭盾も描いてみました。メスの頭盾の毛が金色ならClytochrysusだと考えていいのでしょうか?(ナミギングチバチ属で大顎の内縁に歯状突起がなく、メスの頭盾の毛が金色でしたらClytochrysus亜属になります。 by 管理人) 2011年9月4日採集 山梨県北杜市大泉町/撮影者:ハサミムシ様

近所の公園(広場のあるところです)でハチを捕りました。ケヤキの枯れ木に集まっていました。死んだ後腹端側の二本のラインが消えてしまいました。

(ヒラズギングチかクボズギングチのどちらかのメスだと思われます。メスの頭盾の毛が金色なのが特徴です(Ectemnius属のClytoghrysus亜属、このほかメスキンギングチも含む)。ヒラズかクボズかの区別は、

クボズ

頭盾中央の突出部の前縁は少し切れ込んで2歯状になる。

上額部は全体的にへこみ、点刻はやや疎で、点間が点と同じところがあり、光沢に富む。

ヒラズ

頭盾中央の突出部の前縁はやや狭く直線状である。

上額部は中央のみへこみ、点刻は密で、点間は点より狭く、光沢に乏しい。

by 管理人)

2009年6月 埼玉県富士見市/撮影者:蘆様

Pristiphora sp. Pristiphora属の一種

種不明その1。5月4日、庭のシモツケに、この時期大量発生するシモツケマルハバチの幼虫とは明らかに異なる青虫を4頭発見、飼育を開始しました。9日に繭を確認、18、19日に次々と画像のようなハバチが羽化しました。

(ハバチ科ヒゲナガハバチ亜科は間違いないようです。形から見ると、おそらくPristophora属ではないかと思われます。

-頭盾下縁は、中央で湾入することがなく、直線状かわずかにくぼむ程度。爪には明瞭な基片がない。-

以上2点が該当すればPristiphora属です。

この属については最近以下のような文献を見つけました。見つけたばかりでまだちゃんと読んでいないのですが、日本産については研究者も少なかったので、まだ未記載種がいるのではないかと思われます。(77ページ 約14MB 重いので注意)

Study on the Palaearctic Pristiphora speceis (Hymenoptera: Tenthredinidae)

by Arge様)

2009年5月9日 兵庫県神戸市/撮影者:星P様