Monthly Archives: 2月 2012

Auplopus carbonarius japonicus Tsuneki, 1990 ナミヒメクモバチ本土琉球亜種

Pimpla sp. Pimpla属の一種

種不明その1。寒さのためか、動きが鈍くなり、壁にくっついていたものを室内に持ち込んで撮影しました。

(ヒラタヒメバチ属(Pimpla)の一種だと思います。

Pimpla aethiops Curtis, 1828 イチモンジヒラタヒメバチ

Pimpla luctuosa Smith, 1874 マイマイヒラタヒメバチ

Pimpla pluto Ashmead, 1906 クロフシヒラタヒメバチ

あたりでしょうか。雌では、主に中胸と腹部背版の表面構造(点刻の状態)で区別します。

1. 小楯板の点刻は密。中胸側板は密な点刻に覆われる、点刻間の距離は点刻の直径より短い。腹部背版は全体に点刻がある。・・・・P. aethiops

– 小楯板の点刻はまばら。中胸側板の点刻間の距離は点刻の直径より長い。腹部背板後縁には点刻がない。・・・・2

2. 腹部背版の点刻は深くて明瞭、点刻間は平滑でツヤがある。中脚脛節には黄色い斑紋がある。・・・・P. luctuosa

– 腹部背版の点刻は浅く不明瞭、点刻間には彫刻がありツヤがない。・・・・P. pluto

雄では、前中脚腿節脛節が黄~赤黄色(他は黒)なのがluctuosa、触角鞭節6~7節にしか触角下瘤がない(他は6~9節にある)のがpluto、顔面の毛が黒い(他は白)のがaethiopsです。 by こにし様)

2009年11月30日 大阪府/撮影者:そよかぜ様

Scolia oculata (Matsumura, 1911) キオビツチバチ

(アカスジツチバチとは上額にある横長の稜の有無で区別します(キオビは無い)。写真では有無を確認することはできませんが、アカスジでは上額に斑紋が出ることが多く、オスはしばしば腹部の斑紋が退化することから、キオビツチバチの可能性が高いと思われます。by 管理人) 2012年6月17日神奈川県横浜/撮影者:こる。様

オス。止まっているのは捨ててあった軍手です。2009年7月下旬 東京都町田市/撮影者:うえだ様

ヒメバチ科の一種(2) Ichneumonidae sp.

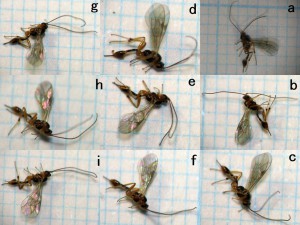

種不明その39。コマユバチ科Cotesia sp. が出てきた繭から羽化してきました。

詳しいことはブログに載せておきましたので、よろしければご覧ください。追加の写真や羽化シーンの動画もあります。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.com/2011/01/cotesia-sp.html

http://sigma-nature-vlog.blogspot.com/2011/01/cotesia-sp5.html

(フタオヒメバチ亜科の一種です。ヒメフタオヒメバチあたりではないかと思いますが、やはり、標本を見なければ何とも言えません。コマユバチが寄主の中にいる内に寄生したものと思います。 by こにし様)

種不明その38。コマユバチ科Cotesia sp. のもう一つの繭から羽化してきました。ブログの記事はこちらです。(追加の写真もあります。)

http://sigma-nature-vlog.blogspot.com/2011/01/b.html

(トガリヒメバチ亜科Phygadeuontini族の一種です。おそらく、ハネナシヒメバチ属の有翅の種、Gelis areatorではないかと思いますが、これも標本を見なければはっきりとしたことは言えません。こちらは、コマユバチが繭を作った後に寄生したものです。 by こにし様)

2010年11月 山形県/撮影者:しぐま様

種不明その37。ミゾソバの群落で訪花していた蜂が気になって採集しました。長い触角をもち体色は黒で、腹部中央および脚の脛節?だけが黄色、眉が白いです。体長1cm。晩秋のフィールドで結構よく見かけた気がします。2010年10月上旬 山形県/撮影者:しぐま様

種不明その36。(この個体は羽化に失敗したのでしょうか。 by 管理人) 2010年6月末 静岡県河津町河津七滝周辺/撮影者:nevermore様

種不明その35。2010年6月末 静岡県河津町河津七滝周辺/撮影者:nevermore様

種不明その34。アワフキムシの泡に来ていました。2010年5月28日 撮影者:混沌様

種不明その33。体長4mm程度。(ヒメバチ科トガリヒメバチ亜科の一種です。小さな翅が残っているようなのでハネナシヒメバチ属(Gelis)ではなさそうです。 by こにし様) 2010年5月25日 兵庫県淡路市 撮影者:uni2様

種不明その32。大きさは卵管?を入れて3~4cm位です。

(ヒメバチ科、ヒラタヒメバチ亜科、フシダカヒメバチ族の一種だと思います。属は、この画像だけでは、わかりません。後脚の色から

Gregopimpla kuwanae (Viereck, 1912) アカヒゲフシヒメバチ、

Iseropus orientalis Uchida, 1928 カレハヤドリフシヒメバチ、

Scambus (Ateleophadnus) vulgaris Momoi, 1973 シンムシヤドリフシヒメバチ

あたりが候補になろうかと思いますが、3~4cmというのはかなり大きいですね。 by こにし様)

2009年11月1日 岐阜県各務原/撮影者:sora様

種不明その31。先日写真の蜂?に足を刺されました。チクッとした痛みがありました。今日で4日になりますが、刺されたところが赤く少し腫れ、かゆみがあります。(ヒメバチ科のアメバチの仲間だと思われます。ハチの仲間は昼行性が多いのですが、アメバチの仲間は街灯などの明かりによく飛来します。スズメバチなどとは違い、毒はあってもごく弱いようですから、特に心配する必要はないでしょう。 by 管理人) 2009年10月 撮影者:GOODЯO∀D様

種不明その30。低山部で採集した大型のヒメバチです。2009年8月 埼玉県/撮影者:蘆様

種不明その29。大きさは5mmぐらいだったと思います。2009年4月中旬 阿武隈/撮影者:まあ様

種不明その28。里山(標高360m地点。見慣れない蜂がカエデの葉に乗って念入りに身繕いしました。とても長い産卵管が目立ちます。未採集・未採寸ですけど、アシナガバチよりも大型な印象でした。

(ケンオナガヒメバチ亜科の一種、というところまでは間違いありません。画像と動画ではよく見えないのですが、前翅の鏡胞があればColeocentrus incertus (Ashmead) コンボウケンヒメバチで良いと思います。 by こにし様)

2009年6月中旬 山形県/撮影者:しぐま様

種不明その27。里山の麓で蓑虫に産卵する寄生蜂を見つけました。産卵行動を見届けてから蓑虫と蜂を採集しました。蜂の胸部に赤いタカラダニが付着していました。念のため蓑虫も貼っておきます。産卵シーンを動画に撮りましたのでご笑覧下さい。

(ヒメバチ科、トガリヒメバチ亜科、トガリヒメバチ族(Cryptini)であることは間違いありません。体型はNippocryptus vittatoriusホシクロトガリヒメバチに似ているのですが、翅が全体的に茶色で後脚ふ節に白色紋がない点で異なっています。標本を見れば属までは同定できると思うのですが… by こにし様)

2009年6月初旬 山形県/撮影者:しぐま様

種不明その26。大きさ20mm。(このハチは、「アメバチ」と呼ばれるヒメバチ科の一種だと思われます。by 管理人) 2009年5月 神戸市垂水区/撮影者:おとんぼ様

種不明その25。スモモの枝にシャクトリムシと4~5mmくらいの蜂がいたのですが、蜂がシャクトリムシにしつこくまとわりついているような感じでした。(蜂はトガリヒメバチの一種ですね。シャクトリムシから出たコマユバチ?の繭に寄生しようとやってきたものと思います。byこにし様) 2009年4月10日 撮影者:まゆみ様

種不明その24。2009年4月 埼玉県/蘆様

種不明その23。河川敷で見つけました。2009年3月15日 埼玉県/蘆様

Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781)

最近物好きにもホソヒラタアブの幼虫を飼育してみました。平地の川沿い@山形県で採集したヨモギにアブラムシと一緒に付いていたものです。蛹化した3匹のうち無事にホソヒラタアブ成虫が羽化したのは一匹のみ。もう一匹は羽化直後に容器内の結露に溺れてしまい、もう一匹は蜂に寄生されていました(9月中旬に羽化)。

蜂の写真は動画から切り出したものしかありません。後でゆっくり同定用の静止画写真を撮ろうと思っていたら、容器底の小さな空気穴(直径2mm)から知らぬ間に脱走してしまいました。未採寸です。寄主の蛹は他の正常個体より小さかったです。羽化殻の脱出口縁にははヒョロッとした削り屑のような物が付着していました。

(ヒラタアブヤドリヒメバチ亜科のDiplazon laetatorius (Fabricius, 1781)です。腹部のオレンジ色と後脚脛節の黒白黒オレンジという色彩パターンが特徴です。分布や寄主についてはhttp://cse.naro.affrc.go.jp/konishi/mokuroku/diplazon.htmlをご覧下さい。 by こにし様)

2009年 山形県/撮影者:しぐま様

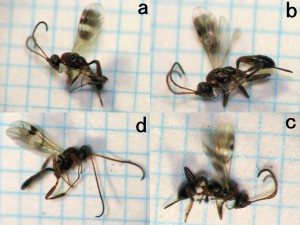

Sceliphron caementarium (Drury, 1773) アメリカジガバチ

部屋で蜂の死骸を見つけました。

(写真のハチですが、アメリカジガバチという狩り蜂です。名前の通り移入種で、本来日本には生息していなかった種です。南関東以南では確認されているようですが、こちら栃木ではまだ確認されていません。オニグモの仲間を狩るようです。by 管理人)

2009年10月 静岡県/撮影者:hachinoko様

Lestica reiteri (Kohl, 1915) クラマギングチ

蛾を狩るハチをみつけましたが、この写真を撮っただけで逃げられてしまいました。(手持ちの資料で確認しましたところ、斑紋の特徴からクラマギングチですね。クラマギングチは「朽ち木中に分岐坑道を作り、一つの支坑道に1~3室を連ねる複合巣を作る。捕らえる蛾はヤガ科、ハマキガ科、ヒトリガ科その他に属する小型種である。」と掲載されていました。 by 管理人) 2009年9月22日 兵庫県三田市/撮影者:ハンマー様