Monthly Archives: 2月 2012

Anomalon sp. Anomalon属の一種

種不明その1。産卵する獲物を探しているのか、葉(ネズミモチ?)の上を徘徊していました。体長は2cm位に見えましたが捕まえて測っていませんので正確にはわかりません。(コンボウアメバチ亜科のAnomalon属の一種だと思います。 by こにし様) 2010年6月 兵庫県淡路島/撮影者:uni2様

ハキリバチ科の一種 Megachilidae gen. sp.

種不明その2。メス。2010年10月8日 撮影者:混沌様

種不明その1。山寺で木の柱の節穴に営巣している蜂を一匹見つけました。育房にせっせと花粉を詰め込んでいるようです。帰巣した蜂は頭を先に巣穴に入れて点検(?)した後、向きを変えて下半身を中に入れます。

次に腹面のスコパから黄色の花粉を掻き落とします。前脚は巣穴の外に出しているので、中脚と後脚を使って掻き落としているのだろう。作業が終わると蜂はすぐに飛び去ってしまいます。

5日後に再訪すると、既に巣穴は泥で閉じられていて蜂の姿はありませんでした。

後で思ったのですけど、前半で頭を穴に入れているのはただ育房を点検しているだけでは無くて、花蜜を吐き戻しているのかもしれませんね。2010年6月下旬 山形県/撮影者:しぐま様

Xeris spectrum spectrum (Linnaeus, 1758) オナガキバチ

(写真のハチは、オナガキバチのメスです。北海道から屋久島まで広く生息し、マツやヒノキ等に寄生するため、林業害虫とされています。 by 管理人) 撮影したのは、大きな池のある都市公園です。針葉樹もありますが、広葉樹も色々あります。2010年6月 撮影者:混沌様

Priocnemis irritabilis Smith, 1873 トゲアシオオクモバチ

里山の林道で黒い蜂がクモを運んでいました。不用意に近付いたら蜂は驚いて獲物を地面に残したまま飛び去ってしまいました。蜂が戻るまでの間に獲物を検分すると、

・素人目にはフクログモ科のクモ?(全く自信ありません)。肝心の頭胸部と眼列の写真をちゃんと撮る前に蜂が戻ってきてしまいました。

・腹面に外雌器が認められるので♀成体だと思います。

・狩りのシーンは見ていませんが、完全に麻痺しています。

・歩脚は切り落とされていません。

辛抱強く待つと蜂が戻って来ました。苦労して落し物を探し当てると、運搬を再開。

・クモの糸疣ではなく歩脚の根元を大顎で咥え

・後ろ向きに引きずりながら歩いて運びます。

道を横切った後、道端に積もった落ち葉の上をしばらく進んでから休憩しました。落ち葉の下にクモを置いた(隠した?)まま獲物を残して辺りを偵察して回ります。クロベッコウだとするとどこかに巣穴を掘って貯食しクモの体に産卵するそうです。しかし、いくら待っても進展がありません。それともいつの間にか落ち葉の下で適当な既存坑を探してクモを隠し、産卵を済ませたのだろうか。(さすがに穴掘り行動を見落としたはずはありません)

夕方で暗くなってきたので痺れを切らして観察を打ち切り、蜂を採集して帰りました。クモの方は油断していたら落ち葉に紛れてしまい、残念ながらどうしても見つけられませんでした。

獲物のクモはヤマヤチグモ♀の可能性が高いだろうとクモ屋さんにご教示頂きました。

(写真から判断して,本種はPriocnemisトゲアシクモバチ属のUmbripennis亜属に属することは間違いありません.トゲアシオオクモバチP. irritabilis Smith, 1873かコトゲアシクモバチP. atropos Smithのとちらかでしょうが,大きさから,前種とみてさしつかえないと思います.本亜属は初春から初夏までしか活動しません.写真を撮られたのは5月末らしいので,その点からも間違いないでしょう.他に何かご質問がありましたら,どうぞお尋ねください.(上記2種とも北隆館の新訂原色昆虫大図鑑に入れておきましたので,機会があれば,ぜひご覧ください.)

トゲアシオオクモバチの属するPriocnemis属,Umpripennis亜属の行動習性としては,北米の1種が土中に複独房巣を掘ることが知られています.おそらく,トゲアシオオクモバチも同様な巣を造ると推定されます.となれば,ハチはクモを運搬後,それを一時的に放置して巣に戻り(巣は狩りの前にできている!),独房を点検した後(あるいはさらに独房づくりをするかもしれない?),再びクモのところに戻り,このクモを独房に搬入するものと思われます.北米の種では,その巣の入り口は落ち葉の下にあって,非常にわかりにくいそうです.また,巣の構造を調べるのも難しそうです.が,次の機会にぜひお調べになりませんか.必ず新発見になります.(ハチと獲物は必ず標本として残してください.)

後脛節の鱗片状突起は穴堀りの際に土を押し出す,またはそれを坑道壁に押し付ける際に使われるものと推定されます.

カビが生えてしまうくらいならば、こちらにお送りいただければ、貴重な証拠標本として作成し、大学の標本庫に保管したしますよ。とりあえず、消毒用アルコール(70?80%エチルアルコール)で保存する手もあります。きれいな展翅標本にする必要はありません。ただし、アルコール液が失われないよう、液体専用の管瓶が必要になります.貴重な観察記録を大いに期待しております. by 清水晃様)

2010年5月中旬 山形県/撮影者:しぐま様

Holepyris sp. Holepyris属の一種

種不明その1。体長約4mm。タケかササの葉上を歩いていました。(マエダテアリガタバチ属(Holepyris)ですね.種まではわかりませんが,雰囲気はアタミアリガタバチに似ています. by みた様) 2010年5月20日 兵庫県淡路市/撮影者:uni2様

Symmorphus captivus (Smith, 1873) オオハムシドロバチ

下にわたしのブログの当該ページのURLを貼っておきます。私の記事はともかく、覇蟆邇(はまに)人という方のコメントにご注目ください。

http://hanmmer.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/1200868_7710.html

http://hanmmer.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/1200875_003f.html

提供:ハンマー様

Symmorphus decens (Kostylev, 1940) クチビロハムシドロバチ

フジハムシの幼虫を狩って帰巣するクチビロハムシドロバチ Symmorphus decens の写真を貼ります。なお、写真の個体というわけではありませんが、この場所でフジハムシの幼虫を狩ってくるハムシドロバチをクチビロと同定したのは私ではなく、研究者の方ですので同定は確かです。撮影者:ハンマー様

Acroricnus ambulator ambulator (Smith, 1874) キアシオナガトガリヒメバチ

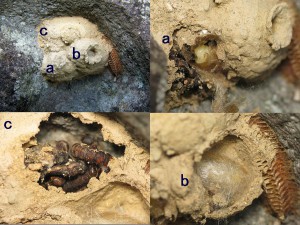

昨年の秋、神社の石碑に彫られた文字の窪みに泥巣を見つけました。徳利状の育房が3つ(a-c)集まっています(泥巣全体の横幅は約35mm)。その場で泥巣を暴いてみると、貯食物は鱗翅目の幼虫でした。育房bから採集した繭を持ち帰り、切り開くと白い前蛹が入っていました。室内で休眠越冬した前蛹はやがて蛹になり、そして4月末にようやく成虫が羽化してきました。しかし出てきたのはドロバチではなくヒメバチの一種♀でした。

残念ながら3個の育房から成虫を得たのはこの一匹だけですので、寄主が何だったのか確証はありません。育房aは蝿に寄生されており、育房cは発掘作業の際に蛹を傷つけてしまいました。

以前ヒゲおやじさんのBBSにて相談したところ、泥巣の形状や大きさからスズバチではないかと教えて頂きました。(キボシトックリバチの泥巣にしては大き過ぎるそうです。)

問題の育房bは一番最後に作られたようですが、入り口が閉じられていません。スズバチは複数の育房が完成すると寄生対策として(?)全体を泥で厚保塗りする習性があるらしいので、この泥巣は何らかの理由で♀が途中で営巣を中断したケースと考えられるそうです。案の定、無防備な育房bはヒメバチに寄生されていたことが分かりました。

(Acroricnus ambulator ambulator (Smith, 1874) キアシオナガトガリヒメバチで間違いないと思います。詳しくは

http://cse.naro.affrc.go.jp/konishi/mokuroku/acroricn.html

をご覧下さい。 by こにし様)

ここに参考文献として載っていた「キボシトツクリバチとその寄生昆蟲の生態」(桝田1941)という古い文献をPDFで読んでとても勉強になりました。

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003378704

おかげでキアシオナガトガリヒメバチに辿り着けました。この文献によるとキアシオナガトガリヒメバチ(旧名キアシオナガヒメバチ)の寄主としてクロバネドロバチ、キボシトックリバチと並んでスズバチも挙げられていて一安心しました。2010年 山形県・里山の麓/撮影者:しぐま様

Euplectromorpha nigromaculatus (Ashmead, 1904)

ビワの葉裏にいました。(写真のハチはヒメコバチ科のEuplectromorpha nigromaculatusです。今のところ、この属は日本から1種しか記録されていません。寄主はわかっていませんが、他種がガ類の幼虫に寄生することが知られています。私も現在寄主探索中です。 by いしざき様) 2010年1月18日 東京都世田谷区西部/撮影者:アーチャーン様

ハチ目の一種(2) Hymenoptera sp.

種不明その36。サワフタギの実に寄生する稙食性の寄生蜂の種名が分かりましたらお教えください。/撮影・投稿者:YS様(2016年10月投稿)

種不明その35。公園にある橋の、橋脚の鉛直面で撮影しました。翅端まで5ミリほどです。触角が変わっているのでトビコバチ科かな、と思いました。翅の白斑部はとても目立ちました。写真の青味は空を反射してやや強すぎますが、金属光沢を帯びていました。2016年3月25日 東京都調布市/撮影・投稿者:き坊様

種不明その34。コナラの葉の中にいる昆虫の幼虫に産卵していたようです。2015年5月5日 東京都町田市/撮影・投稿者:tosaka様

種不明その33。コナラの葉の虫コブに付いていたハチです。2015年4月19日 東京都多摩市/撮影・投稿者:tosaka様

種不明その32。アオキの羽裏にて。種不明その31を写していた事にあとから気がつきました(写真の左下)2014年1月5日 東京都町田市/撮影・投稿者:ken様

種不明その31。アオキの羽裏にて、約0.5mmです。2014年1月5日 東京都町田市/撮影・投稿者:ken様

種不明その30。トラップに入りました。2011年7月 撮影者:好蛾様

種不明その28。我が家の近くで2年前の夕刻に撮影したハチです。大きさは、等倍撮影をした筈ですので体長約5mm弱、翅長は約4mm弱となります。2m-cu脈の有無は良く分かりませんが、縁紋に接した室(第1中室と呼ぶのでしょうか)を斜めに横切る翅脈が見えますので、コマユバチ科でしょうか。(私にも「コマユバチ科と思われる」という程度でしかわからないですね。 by 管理人) 2008年11月10日 東京都世田谷区西部/撮影者:アーチャーン様

種不明その27。都内の公園で撮影しました。キツネノマゴにいたハチです。2010年10月2日 東京都/撮影者:Aquirax様

種不明その26。以前横浜の自室に紛れ込んでいたのを捕らえました。9ミリ程で頭と胸は金緑色です。2010年6月投稿 横浜市/撮影者:@様

種不明その25。ゼンマイの葉裏に産み付けられた何者かの卵に産卵するハチを撮影しました。寄主の卵は長径が約1.5mmで、同じものが付近のゼンマイに、たくさんみつかりました。ハチは写真のすべての卵に産卵したと思います。(このハチはヒメバチまたはコマユバチかと思われます。 by 管理人) 2010年5月9日 兵庫県三田市/撮影者:ハンマー様

種不明その24。昨日アブラムシに産卵していた2,3mmくらいのハチです。(アブラムシに寄生するハチの仲間では、アブラバチが一番近いようですね。写真から読み取れる形状での分類は困難なので断定はできません。 by 管理人) 2010年4月25日 兵庫県南部/撮影者:uni2様