Monthly Archives: 2月 2012

Lasioglossum occidens (Smith, 1873) シロスジカタコハナバチ

平地の畑と雑木林の境界でヨウシュヤマゴボウを訪花するコハナバチを動画に撮ってから採集しました。2014年7月下旬 山形県/撮影・投稿者:しぐま様

あと少し追加の写真がブログに載せてあります。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.jp/2015/04/blog-post_33.html

(シロスジカタコハナバチのメスと思われます。前胸背板の側方角が発達し、ほほに隆起線があるのが特徴です。by 管理人)

2014年5月25日 埼玉県久喜市/撮影・投稿者:Hachinchu様

(写真のハチは、コハナバチ科Lasioglossum属のメスで、おそらくシロスジカタコハナバチだと思われます。by 管理人)

我が家に虫集め用に植えてあるセイタカアワダチソウに多数飛来しているハチです。(前胸背板側方(つまり肩でしょうか・・)が強く前方に突出していて、後頬(複眼の横から後に欠けて)上半部が隆起しているように見えます。 by 管理人) 2010年10月24日 東京都世田谷区西部/撮影者:アーチャーン様

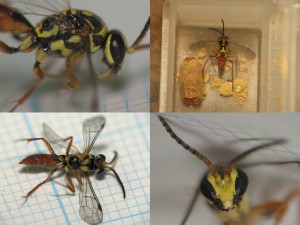

Dolichovespula media (Retzius, 1783) キオビホオナガスズメバチ

里山にて(標高約390m地点)、沢の水で濡れたコンクリート地面を見慣れない蜂が忙しなく飛び回っていました。ときどき路面に止まるものの、私を警戒しているのか少し身繕いするだけですぐに飛び立ってしまいます。吸水していたのかも。辺りのハエ(アブ?)を低空飛行で追い回して狩ろうとしていたようにも見えましたが、定かではありません(仕留めるところまでは見ていません)。動画はキオビホオナガスズメバチの吸水と身繕いです。2010年8月上旬 山形県/撮影者:しぐま様

Epitranus albipennis Walker, 1874 ハネジロアシブトコバチ

近所のハツユキソウに来るムシたちの撮影中に見つけました。(アシブトコバチ科のハネジロアシブトコバチの一種(Epitranus sp.)と思われます。分布情報からハネジロアシブトコバチ(Epitranus albipennis)かもしれません。 by 管理人) 2010年10月1日 東京都/撮影者:Aquirax様

Agrypon sp. Agrypon属の一種

種不明その1。家の中に紛れ込んだハチです。大きさは、1円玉くらいですかね。天井に止まっているのを撮っています。(ヒメバチ科のコンボウアメバチ亜科の一種です。おそらくAgrypon属だと思います。チョウ目昆虫に内部単寄生します。 by こにし様) 2010年8月 撮影者:混沌様

Passaloecus sp. Passaloecus属の一種

種不明その1。里山で杉林の中にある小さな小屋の板壁に小さな節穴?が開いていました(直径2.5mm)。オレンジ色の物質が穴の周囲に塗られており、不思議なことにそれは日を追うごとに量が増えていきました。(最後は板壁からしとどに滴り落ちるまでになりました)指で触れてみると新鮮な樹脂だと判明しました。(杉のヤニ?)

年季の入った板壁から樹脂が分泌されるはずがありませんから、何者かが集めて来ていることになります。その正体は小さなハチでした。どうやらこの節穴に営巣しているようです。生態を観察しようと採集を先延ばしにして一月ほど定点観察していたら、いつの間にか姿が見えなくなってしまいました。

(画像から翅の亜縁室が2個、腹柄はないように見えます。その特徴からイスカバチ属の一種(Passaloecus sp.)だと思われます。イスカバチは、材の細い虫孔や屋根のカヤのずい孔などを利用して造巣し、各幼虫室の仕切り壁には一般に杉ヤニや松ヤニが使われるそうです。狩るのはアブラムシです。

Passaloecusで検索したところ、このようなウェブサイトを見つけました。リンク先のページ中程の画像群の一番左上をクリックしてみてください。ちなみにドイツ語のページです。検索でヒットした画像には、「Aphid Buster Passaloecus Nest」という画像もありました。イスカバチでアブラムシの駆除をしているようです。資料によると1室に20~50集めるとありますから、これだけ大量に営巣するとアブラムシ退治にかなり効果がありそうですね。 by 管理人)

残念ながら今回は狩りや貯食シーンは見ることができませんでしたので、いつか観察してみたいものです。人の気配にとても敏感な蜂で、なかなか接写させてくれませんでした。専ら離れた位置から観察していたのですけど、私の第一の興味は穴の周囲に塗られた樹脂の意味についてです。オレンジ色の樹脂を口に咥えて運ぶところはなんとか動画に撮れました。添付写真は、同じ巣穴が最終的にこうなったという写真です。おそらく樹脂を集めて巣材にしているのだろうと予想は付きましたが、帰巣の際に入り口を汚したにしては塗り方が丁寧(戦略的)です。どうやらこの樹脂は、辺りを徘徊するアリや巣穴を探して飛来する借坑性のハチに対して、忌避効果がありそうだという印象を受けました。

↓教えてもらった英文サイトにまさにその通りの記述がありました。

>The female Passaloecus first clear debris from the tunnel with their mandibles, then visit trees for resin droplets, and spread a ring of sticky resin around the nest entrance, to prevent other predatory insects from entry.

2010年7月上旬 山形県/撮影者:しぐま様

Anoplius sp. Anoplius属の一種

種不明その1。里山の麓で獲物を運搬中のクモバチを見つけました。蜂は獲物の歩脚を咥え、後ろ向きに引きずって歩きます。用水路沿いの道を横切り、潅木に覆われた斜面をどんどん登って行きます。何度も獲物を地面に落としては探しに戻ります。行き先を偵察しているようにも見えます。蜂の体は真っ黒なのに単眼の周囲だけ白いのが目立ちます。右中脚の付け根に赤いタカラダニが付着していました。今回もクモバチの巣まで辿り着けませんでした。

同定してもらうため、撮影後に蜂を採集して持ち帰りました。足のトゲも重要だと前回教わったので、今回は足も接写してみました。

残念ながら今回もクモは落ち葉に紛れて見失ってしまいました。いつの間にか落ち葉の下の既存坑に運び込んで素早く産卵したのだろうか。毒針で麻痺させられた獲物はヒノマルコモリグモ♀だろうとクモ屋さんに教えて頂きました。2010年6月中旬 山形県/撮影者:しぐま様

Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763) シロハヒメクモバチ

5月中旬、ヒメベッコウ作と思われる泥巣を発掘しました。育房から採集した6個の繭を個別に飼育してみたところ、6月中旬になって Irenangelus puctipleuris が2個体羽化しました。その後、羽化した本種はこの1♂だけでした。

(確かにシロハヒメクモバチかもしれませんが、学名はAuplopus pygialis (Perez, 1905)ではありません。後者はもう少し大型の種です。この辺のことは北隆館の新訂原色日本昆虫大図鑑で簡単に触れておきました.問題はシロハとクロハの関係で、はたして別種かどうか、今調べているところです.遺伝子解析も必要になります。学名は、とりあえずAuplopus carbonarius (Scopoli, 1763) にしておくのがよいでしょう。 by 清水晃様)

泥巣から採集したヒメベッコウの繭のうち二つ(#1, 8)はツリアブに寄生されていました。#8の繭は育房を壊したときに破けてしまい、発生過程を前蛹から見届けることができました。#1は羽化に先立って、寄主の繭を蛹の頭頂部の鋭い突起で破る様子を観察できました。『ファーブル昆虫記』で読んだ通りの劇的な脱出法に感動しました。

双翅目の掲示板「一寸のハエにも五分の大和魂」にて写真鑑定してもらったところ、二匹ともホシツリアブであるとご教示頂きました。ここに貼った組写真は全て個体#8です。残る二つの繭は萎びた状態で何も羽化しませんでした。2010年5月中旬 山形県/撮影者:しぐま様

Irenangelus puctipleuris Wahis, 2007

5月中旬、ヒメベッコウ作と思われる(シロハヒメクモバチと判明)泥巣を発掘しました。育房から採集した6個の繭を個別に飼育してみたところ、6月中旬になって2匹の寄生蜂が羽化しました。

泥巣は里山の参道でお地蔵さんの後ろ側にありました。羽化孔が一つ開いているのはおそらく昨年のもので、自分が生まれた泥巣の隣に育房を増設したのではないかと想像しています。前蛹の状態で越冬したのでしょう。中に蛹が透けて見える繭もありました。育房内に貯食物は殆ど残っておらず、クモの大顎だけ見つかりました。

(写真の種はIrenangelus puctipleuris Wahis, 2007に間違いありません.この種は私どもの論文 Shimizu, A. & Wahis, R. (2007) Journal of Hymenoptera Research, 16: 311-325で,新種として記載したものです.別の方からも,ヒメクモバチ(ヒメベッコウ)の巣から羽化したとの情報をいただいています.本種はインド,マレー,フィリッピンなどから日本(本州の福井県まで)分布しています.東南アジア産の標本を多数調べましたが,日本産のものと形態学的に区別することができず,同種としました.南方系の種と考えてよいと思います.Irenangelusヤドリクモバチ属はCeropalesヌスミクモバチ属に近縁です.

ヤドリクモバチが寄生するチャンスは,ヒメクモバチがクモを運搬している間か,おっしゃるように,ヒメクモバチが貯食・産卵した後に最初の泥玉を運んでくるまでの一瞬しかないように思います.寄生のタイプは”追い剥ぎー托卵”型で,寄主が運んでいるクモの書肺の中に産卵するわけです.ヒメクモバチがクモを運搬している間は,そのハチが,歩脚を切断したクモの腹面にまたがっていますので,ヤドリクモバチが産卵するのは難しそうです.そうなると,ヒメクモバチがクモを泥つぼ(独房)に搬入した後のわずかなすき間に産卵する可能性が高いです.次の機会にぜひお調べになりませんか.記録はビデオカメラの方がよいです.産卵の瞬間はおそらく1秒以内と思われ,カメラですと,この,きわめてまれな幸運の,瞬間を逃すおそれが大ですので.この記録はきわめて貴重なものになります. by 清水晃様)

2010年6月中旬 山形県/撮影者:しぐま様