Monthly Archives: 2月 2012

ギングチバチ科の一種 Crabronidae gen. sp.

種不明その3。林道で撮影しました。体長は10mm弱位だったように記憶しています。2006年9月20日 長野県東筑摩郡波田町/撮影者:のすけ

種不明その2。昨年五月、コンクリートの塀で巣穴を物色するハチを見つけて撮影したのですが、事情があってなかなかうまく観察できず、モタモタしているうちにあっという間に泥でフタをされてしまいました。7-8mmくらいです。2005年5月 東京都 写真は昨年撮った写真です。大腮や前脚脛節のレモンイエローが印象的なハチでした。撮影者:たかの様

種不明その1。ギングチバチの一種。撮影者:m.oo様

Ectemnius iridifrons (Perez, 1905) シロスジギングチ

メス。資料では、オスは10~15mm、メスは13~18mmとあります。撮影者:バグリッチ様

オス。ガガンボギングチを採集した雑木林で採集しました。シロスジギングチやオオギングチは、中胸背の前方が横皺、後方が縦皺となっているのが特徴です。2006年6月3日 千葉県/撮影者:バグリッチ様

Crossocerus sp. Crossocerus属の一種

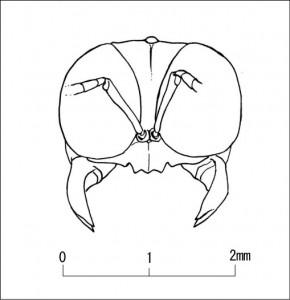

種不明その3。スケッチに彩色した画像なので必要な情報が描けているか不安ですが、これでわかるでしょうか。頭盾の毛は銀、大あごの先は2歯あり、内縁に突起はありません。(ヒメギングチの仲間は、種類が多い上に似ている種類が多いので、同定ポイントが細かい部分になっています。メスであれば腹端節(尾域)の形状や後脛節外面の短棘毛の有無、前伸腹節の心形域(溝でハート型になっている部分)の形状等々、種によって区別点が様々です。 by 管理人) 2011年9月4日採集 山梨県北杜市大泉町/撮影者:ハサミムシ様

種不明その2。自宅近くの公園のセイタカアワダチソウの花で撮影した小型のハチです。体長は約5mmで腹部には斑紋がなく、前脚がひれのように広がった特徴的な形をしています。2010年10月23日 東京都八王子市/撮影者:tosaka様

種不明その1。古い神社で撮影しました。ちょっとした石段の既存抗を探っているようでしたので、営巣場所を選らんでいるようでした。2006年6月11日 佐賀市兵庫町/撮影者:ヒゲおやじ様

ケラトリバチ科の一種 Larridae gen. sp.

種不明その5。コオロギバチの一種。体長18ミリほどで、後肢には茶褐色の毛が生えています。2005年11月26日 佐賀県/撮影者:ヒゲおやじ様

種不明その4。24~5年前に撮ったコオロギバチの一種です。獲物の前肢の根元をマッサージしています(かみほぐしている?)。自分ほどある獲物を抱えてすいーっと飛んでしまうので驚きました。撮影者:ヒゲおやじ様

種不明その3。コオロギバチの仲間? 冬の雑木林で、土の中から出てきたハチです。2005年2月 茨城県/撮影者:バグリッチ様

種不明その2。コオロギバチの一種。カラスノエンドウににたマメ科植物の葉をなめていました。2005年1月30日 撮影者:ヒゲおやじ様

種不明その1。コオロギバチの仲間? 11月の中旬というのに、晴れ間が出ると活動していました。2004年11月 撮影者:ヒゲおやじ様

Trypoxylon sp. Trypoxylon属の一種

種不明その4。物置小屋の板材に開いた直径2mmの小さな節穴に蜂が出入りしていました。2010年6月中旬 山形県/撮影者:しぐま様

種不明その3。近所の公園(広場のあるところです)でハチを捕りました1枚目は、ちいさなコガネグモ科と思われるクモを狩っていました。2枚目は、笹薮のスイーピングで得られました。2009年6月 埼玉県富士見市/撮影者:蘆様

種不明その2。メス。2008年7月採集 沖縄県沖永良部島/撮影者:Lobo様

種不明その1。写真は終齢幼虫が繭を作っているところ。約25年前、兵庫県加古郡で、アクリル管のトラップで観察しました。撮影者:ヒゲおやじ様

Nitela yasumatsui Tsuneki, 1956 ヤスマツニテラバチ

繭です。5ミリほどですので、中身の撮影はあきらめました。2006年6月25日 佐賀県兵庫町/撮影者:ヒゲおやじ様

獲物をはっきり確認したかったのですが、すでに2育房巣の中には繭が有りました。あの営巣ペースでは無理もありませんが。はっきりチャタテムシと確認できれば、ヤスマツヒメアナバチの可能性が高いと思ったのですが。巣抗は、地面から運びこんだと思われる砂粒などを充填して閉塞しています。練ったような痕跡はなく、そのままくわえて運び込んだようです。地衣が混在しているので、すぐ近くの地面から運んだようです。2006年6月25日 佐賀県兵庫町/撮影者:ヒゲおやじ様

ヤスマツヒメアナバチ? 獲物を狩ってからの帰巣は3分から5分間隔で、他の狩り蜂に比べ異常に早いことを考えると、獲物は群れで生息しているものと考えてよさそうです。2006年6月18日 佐賀県兵庫町/撮影者:ヒゲおやじ様

ヤスマツヒメアナバチ? 餌はもしかして、チャタテムシかも知れませんね。 ハチの大きさとくらべても、1~2ミリ未満であることがわかります。2006年6月18日 佐賀県兵庫町/撮影者:ヒゲおやじ様

ヤスマツヒメアナバチ? 古い神社で撮影しました。オオグシヒメアナバチと思って撮影しましたが、画像を確認すると、前翅の肘室が2個ありました。体長は5ミリ弱有り、少し大きいなとおもっていたら、別種のようです。建材の虫食い穴に営巣、おそらくキジラミの一種を運び込むところです。2006年6月18日 佐賀県兵庫町/撮影者:ヒゲおやじ様

Nitela ohgushii Tsuneki, 1956 オオグシニテラバチ

この蜂は入り口の詰め物の材質は問いませんでした。隔壁の材質はどうでしょう。何かわかりやすいものが写ってはいないかと探しましたら、ありました。先日投稿した際の写真に見られる、2つの繭の間の赤褐色の物体。やはり材質はかまわなかったようです。右の写真に写っている、同じ色の物体は、かれて積もったクスノキの花です。佐賀市兵庫町/撮影者:ヒゲおやじ様

個体数はかなり増していました。今回は巣穴をふさぐ個体に遭遇、撮影できましたが、今度の巣抗は木が腐った部分ではなかったので、中を見ることは出来ませんでした。巣の真近で巣材を採るようで、材質は問わないようです。かなり大きいものに挑戦する蜂。2006年7月2日 佐賀市兵庫町/撮影者:ヒゲおやじ様

ヤスマツヒメアナバチ似ていますが、体長は3ミリ、肘室は1個です。この日曜日も、見かけました。同じ環境に混在するようです。2005年5月 佐賀県兵庫町/撮影者:ヒゲおやじ様