Monthly Archives: 2月 2012

Solenura sp. Solenura属の一種

種不明その2。寄主はタマムシやカミキリムシということです。2003年7月採集 沖縄県/撮影者:管理人

種不明その1。カミキリ採集に南西諸島に4月上旬に出かけ、このようなハチが採取した材より羽脱しました。体長は8.5mm(産卵管を含む全長は22mm) 2006年5月下旬 撮影者:かさで~す様

カタビロコバチ科の一種 Eurytomidae gen. sp.

種不明その2。写真はコナラなどに形成される虫こぶ、ナラメリンゴフシに産卵するハチです。ちなみに、ナラメリンゴフシとは、ナラメリンゴタマバチが作る虫こぶだそうです。(おそらくカタビロコバチ科の種です。by Toby様) 2008年5月4日 兵庫県三田市/撮影者:ハンマー様

種不明その1。撮影者:バグリッチ様

アシブトコバチ科の一種 Chalcididae gen. sp.

種不明その2。少し前に我が家の庭に何度か出没したコバチです。(種の同定には顕微鏡で見ないとわからないのですが、チビツヤアシブトコバチが近いような感じです。 by 管理人) 2010年10月15日 東京都西部/撮影者:アーチャーン様

種不明その1。雨戸の窓枠などに集まってきた大量のキアシブトコバチに混じって、ふた周り大きいアシブトコバチが混じっていました。フィスケアシブトコバチ? 2005年11月3日 長野県上伊那郡/撮影者:ハエ男様

Brachymeria lasus (Walker, 1841) キアシブトコバチ

チョウ目の蛹に寄生する。/撮影・投稿者:takagi様(2012年5月投稿)

里山で撮影です。春以来見えなかったのですが、最近ヒノキの木によくついています。(成虫越冬なので、冬眠に向けての寝床探しでしょうか。針葉樹は樹皮に隙間が多くて越冬に向いているようで、「わら巻」をした場合にも針葉樹のほうが多数入るそうです。このヒノキの樹皮の下で越冬するのかもしれませんね。)2006年11月 群馬県高崎市/撮影者:フォトベルケ様

キアシブトコバチが枯葉の裏側にあった、ガの蛹に産卵していました。左は産卵の様子、中は枯葉の裏側、右は表面の糸を除いた状態です。この蛹を持ち帰り、フィルムケースに入れておいたところ、実は忘れていて、約3週間後にみたところキアシブトコバチ1頭が羽化していました。2005年8月/撮影者:ハンマー様

上高地から流れる梓川の川沿いに建つ築6年のお宅の南面硝子と障子の間にこの時期だけ10匹づつくらい来ては硝子と障子にぶつかり音をたてるそうです。2005年11月 長野県/撮影者:丸山様

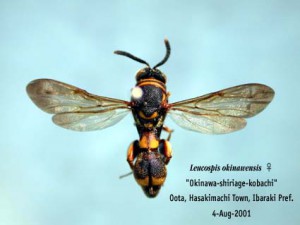

Leucospis sinensis Walker, 1860 オキナワシリアゲコバチ

昨年このサイトでオキナワシリアゲコバチを教えていただきました。今年になってそのオス(画像中央)にめぐり会えました。左のメスに色と模様がよく似ていて、右のシリアゲコバチのオスとも違います。2006年7月 奈良県平群町/撮影者:平群庵様

シリアゲコバチと比べ、産卵管が短いのが特徴。2001年8月 茨城県波崎町/撮影者:さびきこり様