Monthly Archives: 2月 2012

Symmorphus sp. Symmorphus属の一種

種不明その3。佐賀市の寺院で毎年よく見かけるハムシドロバチの一種の獲物搬入を観察しました。今まで巣内を見たことはありながら、獲物の搬入を見ることが出来なかったのが、ようやく見ることが出来ました。戸の桟に開いた穴に執着を見せ始め、2~3度定位飛行をして帰巣することを繰り返した後、泥を2度搬入(坑道内の余分な穴を塞いだものと思われます)。その後もう一度定位飛行をして2~3分後に戻り、逆向きに穴に入り産卵しました。

一旦離巣してから産卵するのは、サイジョウでも観察したことがあります。獲物はフジハムシの幼虫と思われ、狩場は巣のほんの数m先のナツフジでした。体長は10ミリほどで、比較的大型と思われます。

「膨腹部第1節の長さが幅より明らかに長く、しかも、その背板前半の前方傾斜面と後半の体軸平行面とを区切る横稜線が不明瞭」

明確に多種と区別されると言われたハラナガの特徴が私の撮った蜂には、ありません。ハラナガ以外の種であることは分かりました。

2010年5月16日 佐賀市/撮影者:ヒゲおやじ様

種不明その2。ハムシドロバチの一種。2004年9月 兵庫県神戸市/撮影者:おとんぼ様

種不明その1。ハムシドロバチの一種。2004年7月 栃木県黒磯市沼原湿原/撮影者:kuwachan様

Symmorphus foveolatus Gussakovskij, 1933 ハラナガハムシドロバチ

下にわたしのブログの当該ページのURLを貼っておきます。私の記事はともかく、覇蟆邇(はまに)人という方のコメントにご注目ください。

http://plaza.rakuten.co.jp/hammeratsannda/diary/200606160000/

提供:ハンマー様

ハラナガハムシドロバチがクルミハムシの幼虫を狩るところを見ることができました。2006年6月 撮影者:ハンマー様

Stenodynerus clypeopictus (Kostylev, 1940) フトカギチビドロバチ

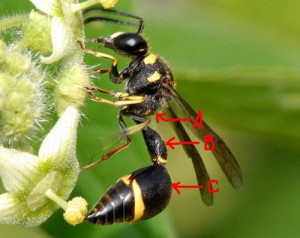

オス。自宅の庭で撮影しました。カラミンサ・ネペタのしおれた花にとまっています。(フトカギチビドロバチは名前の通りオスの触角の先端節が太いのが特徴です。写真では触角先端の形状は確認できないので、残念ですが断定はできません。 by 管理人) 2011年7月9日 大阪市内/撮影者:ひまわりくろたん様

メスと思われる。体長6.5~7ミリほどでした。2006年9月3日 佐賀市富士町/撮影者:ヒゲおやじ様

2003年9月15日採集 茨城県神栖町/撮影者:さびきこり様

Stenodynerus chinensis simillimus Sk. Yamane et Gusenleitner, 1982 カタグロチビドロバチ本土亜種

材木の表面に開いた極小の虫孔(内径2〜3mm)に見慣れない小さなハチが出入りしていました。どうやら節穴を掃除して営巣しようとしているみたいです(借坑性)。眉間(触角の付け根)に可愛い黄斑が一つ目立ちます。同一個体のマクロ動画も公開しました。巣穴の掃除と身繕い行動です。化粧中のクローズアップで自らぐるりと方向転換してくれたおかげで色んなアングルも撮れました(顔正面など)。観察中この巣穴にメンハナバチの一種が飛来していきなり中に侵入しました。2011年9月下旬 山形県/撮影者:しぐま様

巣穴に運んでいた獲物ですが、甲虫類の幼虫のようです。(植物食の昆虫を飼育する場合、新たな種類の餌で飼育に成功したというレポートを見たことがありますが、カリバチの場合は餌となる種類の検証というのはかなり難しそうですね。実際には餌となる種類の幅は広いのかもしれません。 by 管理人) 2009年5月9日 神奈川県川崎市/撮影者:裏庭様

小型のドロバチが、クズノチビタマムシ幼虫を狩っていました。観察できたのは、尻針を打つところから、写真のシーンの後飛び去るまでです。(写真のドロバチは、カタグロチビドロバチのようです。文献を見ると、カタグロチビドロバチはハマキガの幼虫を狩るとされています。このクズノチビタマムシの幼虫は、巣に運び入れられたのでしょうか? by 管理人) 2009年7月19日 神奈川県/撮影者:裏庭様

家の近所のちょっとした林になっている公園でとれたハチたちです。(手前の2個体のうち、左はカタグロチビドロバチで右がツチスガリの仲間です。ツチスガリはナミツチスガリのようですが、画像だけでは特定はできません。奥の3個体ですが、左がヨコバイバチの仲間でしょうか。真ん中がクモバチの仲間、右がシリボソクロバチの仲間だと思われます。) 2009年5月 蘆様

オス。7ミリ前後の小型の種です。2006年7月下旬 佐賀市三瀬村/撮影者:ヒゲおやじ様

1頭が花に来ていましたところ、急に横からもう1頭現れて取っ組み合いみたいになりましたが、最後はおとなしく交尾しておりました。2006年8月16日 神奈川県大和市/撮影者:あかまんま様

交尾後、オスが飛び去ったあとのメス。2005年9月10日 撮影者:ハンマー様

交尾中。2005年9月10日 撮影者:ハンマー様

メス。ミントに訪花。2004年7月 撮影者:tombow様

Oreumenes decoratus (Smith, 1852) スズバチ

先日柿ノ木の枝にこんなものが付いてました。(スズバチの巣だと思われます。スズバチはとっくり状の巣をまとめて作り、最後に泥で固めて泥団子状の巣を作ります。写真の穴は蜂が羽化し出た跡で、さらに外壁が半分ほど落ちた状態だと思います。 by 管理人) 2008年11月 撮影者:ohtomo様

梅雨の晴れ間に普段あまり行かないフィールドに足を伸ばしたら、土で団子を作る蜂を見つけました。初めてで感動しました!何度も飛来しては穴を掘ります。林道の切り返し待避所(標高約350m地点)。砂混じりの踏み固められた地面で周りは雑木林。2006年7月 山形県飯豊町/撮影者:しぐま様

撮影者:こる。様

交尾しているところ。頭盾の色はオスのほうが明るい。奈良県生駒郡/撮影者:平群庵様

オオセイボウを追い払っているところ。スズバチの後ろに巣材の泥団子が落ちている。2004年11月 撮影者:熊さん様

背中に花粉が付着している。2004年9月 撮影者:tombow様

オオセイボウが寄生するために巣の様子をうかがっていたところ、巣の持ち主であるスズバチが戻ってきてとっくみあいになった。この後オオセイボウは退散した。撮影者:kuwachan様

ベランダで見かけるようになった。鱗展目(ガ類)の幼虫を抱えている。2004年8月 撮影者:香様

メス。泥を採取しているところ。2004年7月 撮影者:WASP様

Orancistrocerus drewseni drewseni (Saussure, 1857) エントツドロバチ

エントツドロバチの♀.2008年 撮影者:みつき様

おそらく成虫自身の採餌風景だと思います。2006年7月 撮影者:yasuko様

獲物の搬入は一昨年に佐賀市大和町で撮影しましたが、デジカメでしたので、思ったように写せませんでした。今回は石灯籠に帰巣した蜂をたまたま見つけ、通常のストロボの光が入らない位置でしたので、あわててリングフラッシュに付け替え撮影しました。その間、2度帰巣した蜂を阻止しながらの撮影でした。2006年6月4日 佐賀県/撮影者:ヒゲおやじ様

2005年8月 撮影者:高橋様

成虫。他の巣も掛持ちの様子だった。2005年8月 岡山県/撮影者:カエル様

家の木材の隙間に造られた巣。2005年8月 岡山県/撮影者:カエル様

メス。泥を採取しているところ。別名エントツドロバチ。2004年7月 撮影者:WASP様

ネストトラップ(竹筒トラップ)に営巣したもの。別名エントツドロバチ。撮影者:WASP様

車のキャリアの穴につくった巣。別名エントツドロバチ。2004年 撮影者:WASP様

Eumenes rubronotatus rubronotatus Perez, 1905 ムモントックリバチ本州亜種

私も昨年の9月中旬に似たようなシーン(木の柱を齧るムモントックリバチ)を目撃していたのを思い出しました。2008年9月中旬 山形県/撮影者:しぐま様

大前(おおさき)恵比須神社で撮影しました。ささくれた木製ベンチの背板に飛来したのを見て近づくと、何やら熱心に板の表面を齧っている様子です。

(育房閉鎖後、表面に地衣のようなものを塗りつけているのは、少年のころから知っていたのですが、それがパルプであることを知ったのは、私も2~3年前のことです。この種固有の習性のようです。 by ヒゲおやじ様)

2009年9月22日 栃木県真岡市/撮影者:さびきこり様

メス。2006年7月31日 兵庫県神戸市/撮影者:おとんぼ様

オス。第2腹節の背面がふくらんでいるのがムモントックリバチ、あまりふくらんでないのがミカドトックリバチです。この写真では、ふくらんで見えますから、ムモントックリバチだと思われます。また、オスではフック状の第13節(先端の節)が、10節に届くのがムモントックリバチ、届かないのがミカドトックリバチです。撮影者:バグリッチ様

2004年7月 撮影者:tombow様

Eumenes rubrofemoratus Soika, 1941 キアシトックリバチ

トックリバチと同じ日に近くで見つけた巣です。(巣の形状もキアシの巣に似ていますね。写真の個体はオスなので巣を作ることはありませんが、巣から羽化した個体かもしれませんね。)2004年8月23日 埼玉県松伏町/撮影者:のらじ様