Monthly Archives: 2月 2012

ヒメバチ科の一種(3) Ichneumonidae sp.

種不明その47。体長25mm。2016年10月 神奈川県/撮影・投稿者:clarin215様

種不明その46。徳島県徳島市/撮影・投稿者:kisar6様(2016年3月投稿)

種不明その45。山裾の広場に生えた桜の老木にオナガヒメバチの一種♀が産卵していました。今回は産卵シーンをマクロ動画に撮ることが出来ました。撮影後に採集。目の付け所が分からないため、前回の投稿「枯木に産卵するヒメバチ♀」と同種っぽく見えてしまいます。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.jp/2013/01/blog-post_6171.html

(Dolichomitus属にしては小さすぎるような気がします。とりあえず、ヒラタヒメバチ亜科フシダカヒメバチ族の一種としておきます。by こにし様) 2012年11月中旬 山形県 撮影・投稿者:しぐま様

種不明その44。軒下で見つけたコアシナガバチの巣が何者かに寄生されていました。コロニー解散後の古巣を11月上旬に採集して室内で飼育(放置)したところ、11月下旬に黒い寄生蜂が二匹羽化してきました。

素直に考えれば寄主はコアシナガバチと思われますが、ヤドリバエまたはこの古巣から後日多数羽化してくるカザリバガ科マダラトガリホソガの一種(Anatrachyntis sp.)かもしれません(二次寄生)。

(松浦誠著「社会性カリバチの生態と進化」によると、アシナガバチの巣に寄生するヒメバチとして Arthula formosana と Latibulus sp. が挙げられていましたが、しぐま様のブログでご指摘の通り、日本産ヒメバチ目録の画像とは全く違った種のようです。

http://cse.naro.affrc.go.jp/konishi/mokuroku/arthula.html

http://cse.naro.affrc.go.jp/konishi/mokuroku/latibulus.html

巣の崩れ具合は、多数羽化してきたマダラトガリホソガの一種(Anatrachyntis sp.)によるものなのでしょうね。そうなると、そちらに寄生していたものである可能性が高くなってきますね。 by 管理人)

しぐま様のブログ記事はこちら。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.com/2012/01/blog-post_03.html

初めの生態写真で育房に付着している褐色の蛹は剥き出しです。これがマダラトガリホソガspの蛹なのか自信が持てないでいます。てっきり、蛹の外側に繭を紡ぐものだと思い込んでました。この点ちゃんと調べてませんけど、少なくともマダラトガリホソガsp幼虫が寄主の巣上で絹糸を吐く様子を以前観察しています(足場糸を張り巡らせているだけかも)。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.com/2010/12/blog-post_12.html

ついでに、この寄生蛾の写真も貼っておきます。12月上旬から続々と羽化してきました。翅の褐色が濃い個体と薄い個体が混じっています。

2011年9月下旬 山形県/撮影者:しぐま様

州不明その42。2011年10月 沖縄県西表島 撮影者:すぎな様

種不明その41。枯れたヨシの茎に産卵管を差し込んでいます。2011年5月16日、栃木県思川流域/撮影者:さびきこり様

種不明その40。川に近い堤防で黒い蜂が一匹、コンクリート石段を徘徊しています。石段の隙間に頭を突っ込んでは何かを調べているようです。いつものように動画を撮ってみました(2:00)。お手数ですがこちらのブログをご覧ください。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.com/2011/02/blog-post_7300.html

(きちんと検索したわけではないですが、ヒラタヒメバチ亜科Pimplini族のようです。クロフシヒラタヒメバチ(Pimpla pluto)が最も近いのではないでしょうか(もしかするとマイマイヒラタヒメバチ?)。 by 管理人)

2010年11月下旬 山形県/撮影者:しぐま様

Pseudoclavellaria amerinae (Linnaeus, 1758) オオヒラクチハバチ

自宅に入ってきました。きれいな触角、白い顔をしたこのハチの名前を教えて下さい。(アゴや上唇が発達していること、触角節が5節であることから、オオヒラクチハバチ(Pseudoclavellaria amerinae)のオスだと思われます。メスは、腹部に黄色い縞模様がありますが、オスにはありません。また、メスはオスほどアゴや上唇は発達しません。 by 管理人)2011年5月5日 福島県北塩原村/撮影者:マチ様

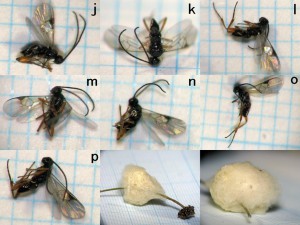

Cotesia sp. Cotesia属の一種

種不明その1。里山の草叢で茎に付着した謎の白い塊を発見。アワフキムシ幼虫が作った泡の巣が固まったような感じですが、カマキリの卵嚢とは違います。一週間後の11月上旬、黒い小さな蜂が続々と羽化して来ました。寄生蜂に詳しい外国人さんからyoutube動画にコメントを頂きまして、「この寄生蜂は鱗翅目の幼虫(シロチョウ科?)に寄生するコマユバチ科Cotesia属の一種だろう」とご教示頂きました。また、「今回採集した謎の白い物体はシオヤアブの卵嚢ではない」と私の大きな勘違いを正して貰いました。寄主の体内で育った寄生蜂の終齢幼虫が寄主から一斉に脱出して、共同で大きな繭塊を紡いだものなのだそうです。

詳しいことはブログに載せておきましたので、よろしければご覧ください。追加の写真や羽化シーンの動画もあります。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.com/2011/01/cotesia-sp.html

http://sigma-nature-vlog.blogspot.com/2011/01/cotesia-sp5.html

成虫が羽化した初日に、たまたま容器内で求愛交尾行動を少しだけ垣間見れました。ブログの記事はこちら↓です。動画(2:30)もあります。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.com/2011/01/cotesia-sp_09.html

実は同じ日に少し離れた位置からもう一つ白い繭の塊を採集していました。飼育に失敗する可能性に備え、保険として二個採集したのです。この繭塊bからも多寄生の蜂が続々と羽化して来ました。ブログの記事はこちらです。(追加の写真もあります。)

http://sigma-nature-vlog.blogspot.com/2011/01/b.html

これら二つの繭からは、本種に寄生したと思われるヒメバチが羽化してきました。

2010年10月下旬 山形県/撮影者:しぐま様

Neanastatus sp. Neanastatus属の一種

種不明その1。冬の間、木の葉の裏でじっとしているのをよく見かける体長3mmくらいのハチです。

中脚(もしかして後脚?)が異様に長いのと色がきれいなので気になっているのですが、活動中のものはまだ見たことがありません。(ナガコバチ科Neanastatus属の一種であろうと考えます。 by Toby様) 2008年2月1日 兵庫県明石市/撮影者:おちゃたてむし様

ヒゲナガクロバチ科の一種 Ceraphronidae gen. sp.

種不明その1。古い写真なのですが、以前から気になっていたものです。大きさは記録していませんが、体長3mm以下だったと思います。地上付近を歩き回っていました。

(この蜂は、ヒゲナガクロバチ科(Ceraphronidae)の同亜科(Ceraphroninae)に属しています。おそらくAphanogmus属に近いものだと思われます。同じ亜科に地下棲のKenitoceraphron属がありますが、こちらはもっと特殊化が進んでいます。 by ひげぶと様)

1997年12月1日 兵庫県明石市/撮影者:おちゃたてむし様

セイボウ科の一種 Chrysididae gen. sp.

種不明その1。(写真のハチはセイボウの仲間と思われますが、正面からの1枚だけで判断することは非常に困難です。セイボウの一種ということでお願いします。 by 管理人) 2010年9月12日 東京都八王子市/撮影者:tosaka様

Heterocoelia kishimo Terayama, 2006 キシモアリガタバチ

(実物を見たことがないので自信がありませんが,

・前胸背板に縦溝がある

・肩板と退化した翅が見られる

・前伸腹節側縁が角状に突出する

・中体節が赤褐色

といった特徴は,アリガタバチ科のキシモアリガタバチHeterocoelia kishimo Terayama, 2006と特徴が一致します. by mita様) 2010年10月16日 東京都八王子市/撮影者:tosaka様