Monthly Archives: 2月 2012

Dasypoda japonica Cockerell, 1911 シロスジフデアシハナバチ

幼虫の拡大写真です。花粉団子は既になくなっているようで、幼虫の周りにはフンがあります。幼虫は花粉を食べ終えてからフンをして前蛹となり、越冬するそうです。2005年10月 栃木県宇都宮市/撮影者:管理人

幼虫のいた部屋は、縦穴からわかれた横穴に作ってあり、縦穴からおよそ8cmでした。写真では穴を見失わないように、茎を刺してあります。2005年10月 栃木県宇都宮市/撮影者:管理人

巣は地中に作られており、それを掘って巣の状態を観察しました。写真は、私が挑戦して掘った巣で、およそ80cmの深さのところで幼虫を確認しました。2005年10月 栃木県宇都宮市/撮影者:管理人

シロスジフデアシハナバチが、花粉をつけて巣穴に飛び込むところを初めて撮影しました。

とんでもない素早さで飛び込むので、大抵カメラえを構える時間が無いのですが、たまたまアプローチに少し時間をかけた個体がいたことと、望遠ズームであったことが幸いしました。2005年10月16日 佐賀県/撮影者:ヒゲおやじ様

真夏にキンモウが巣作りをしたのと近い場所ですが、3メートル四方に70~80頭の蜂が巣穴を作っています。地中でニアミスしないのかと思うほどの密度です。佐賀県/撮影者:ヒゲおやじ様

巣作りの最中。親バチは巣穴の中に入ったきりになり、最後にお尻で土を押し出して入口を塞ぎます。中の土は湿っているので、このように色の違う土が出てきます。本種はアキノノゲシを専門に訪れます。花は午前中で終わってしまうため、巣作りも午前中に限られるようです。2005年10月 栃木県宇都宮市/撮影者:管理人

巣作りの最中はこのように入口が開いた状態です。2005年10月 栃木県宇都宮市/撮影者:管理人

メス。2004年10月 佐賀県/撮影者:ヒゲおやじ様

Andrena sp. Andrena属の一種

種不明16。平地の休耕地の原っぱに咲いたハルジオンの群落で訪花していたハナバチです。明るい褐色の毛が胸背に生えているやや大き目の蜂でした。2014年6月上旬 山形県/撮影・投稿者:しぐま様

追加の写真がブログにありますので、必要でしたらお手数ですがこちらもご覧下さい。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.jp/2014/07/hd_16.html

種不明15。林縁に咲いた木苺の花で待ち伏せしていたヤミイロカニグモ成体♀の餌食になっていたハナバチです。2014年5月下旬 山形県/撮影・投稿者:しぐま様

動画と追加の写真もありますので、必要であればブログもご覧下さい。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.jp/2014/06/blog-post_6080.html

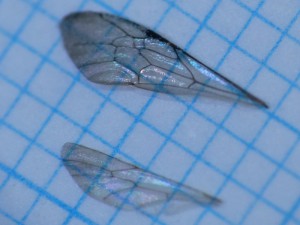

ところで、ついでにお尋ねしたいことがあります。私の取り扱いが雑なこともあって蜂の乾燥標本の翅が曲がってしまう(カールする)ことがあります。翅脈を撮るのに困るのですけど、これをピンと真っ直ぐに戻す方法ってありますか?お湯をかけるんでしたっけ?(うろ覚え)押し花を作るみたいに重しをかければ良いのかな?

(ハチの乾燥標本を軟化するには、70%程度のアルコールを使用するとよいと思います。ハナバチなど体毛が濡れるときれいな標本に戻すのは大変ですが、翅だけでしたら柔らかくなった翅を押さえて乾燥させればまっすぐになると思います。ちなみに、私は同定できればよいので、カールするくらいでしたらそのままにしています。by 管理人)

種不明14。里山でフキノトウに訪花する小さな蜂を撮りました。2013年4月下旬 山形県/撮影・投稿者:しぐま様

体中が白い花粉にまみれていて接写しても細部の特徴が分かりません。このような場合どのように標本をクリーニングすればよいのでしょう?ブログには追加の写真もあります。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.jp/2013/05/blog-post_25.html

(触覚が長く見えるのはオスだからでしょう。

標本の花粉除去ですが、筆を使うとよいと思います。蜜などで濡れてしまったり、汚れてしまった場合は、70%位のエチルアルコール(エタノール)で洗うとよいでしょう。乾燥して硬くなってしまった個体は、熱湯に入れると柔らかくなります。蜜と花粉でベトベトになった個体もお湯ですっかりきれいになります。ヨレヨレになった翅もきれいに伸びます!

その後は、70%位のエタノールに入れて余分な水分をとり、取り出してティッシュで押さえながら水分をとってください。このままでは体表の毛が寝てしまっているので、筆で逆撫でして毛を起こしてください。これでほとんど元通りになります。by 管理人)

種不明その13。オス。4月の初め 撮影者:KLX様

種不明その12。タンポポの中に4mm弱の蜂がいました。2011年3月 撮影者:KLX様

種不明その11。道端で地味に咲く山椒の花にミツバチよりも小さな蜂が何匹も通っていました。マクロレンズで動画に撮ってみました。後脚に黄色い花粉団子を大量に付けています。登場するのは大きさの違う蜂が混じっているので、同一種なのか分かりません。2010年5月下旬 山形県/撮影者:しぐま様

種不明その10。2010年6月 広島県/まと様

種不明その9。ふと、公園のベンチを見ると、メスのヒメハナバチが止まっていました。黄色いからでしょうか。上のヒメハナバチの写真を撮影していると、別のヒメハナバチがやってきて、メスに攻撃(?)してきました。ヒメハナバチのオスです。ディスプレイなのでしょうか。2009年4月3日 栃木県高根沢町/管理人

種不明その8。2009年4月 埼玉県/蘆様

種不明その7。畑で草取りをしていて見つけました。最初は土の表面をうろうろしていたり、私の手の甲に乗ったりしていたのですが、そのうち土の中に潜り込んでいきました。2006年4月16日 山口県山陽小野田市/撮影者:tack_jibe様

種不明その6。メス。ヒメハナバチ(Andrena属)の一種。腹部にネジレバネが寄生している。2005年5月採集 栃木県塩谷郡藤原町/撮影者:管理人

種不明その5。ヒサカキの花に飛来していました。大きさは4,5mmくらい、10個体以上いました。2006年3月下旬 兵庫県淡路市/撮影者:uni2様

種不明その4。ヒメハナバチの一種と思われる。2004年7月22日 撮影者:tombow様

種不明その3。ヒメハナバチの一種と思われる。ミントに訪花。2004年7月 撮影者:tombow様

種不明その2。ヒメハナバチの一種と思われる。庭先でよく見かける。2004年7月 撮影者:tombow様

種不明その1。ヒメハナバチの一種のようである。ワスレナグサの上を飛んでいた。2004年5月 撮影者:tombow様

Andrena japonica (Smith, 1873) ミツクリフシダカヒメハナバチ

平地の農道脇に生えたタケニグサの群落で黒っぽい小さな蜂が盛んに訪花していました。動画撮影後に1匹だけ採集しました。体中が花粉まみれです…。2014年7月中旬 山形県/撮影・投稿者:しぐま様

あと少し追加の写真が拙ブログに載せてあります。

http://sigma-nature-vlog.blogspot.jp/2014/12/hd_12.html

(腹部の各背板が強く反り返っているのが特徴です。by 管理人)

メス。セリに訪花。7月 千葉県/撮影者:バグリッチ様

Andrena knuthi Alfken, 1900 キバナヒメハナバチ

キバナヒメハナバチが飛び去ると、すかさず穴に入るハエ。 腹部から、逆さに入っていきました。2006年4月23日 佐賀県大和市/撮影者:ヒゲおやじ様

みかん山の乾いた山道に、チビキバナヒメハナバチが多数営巣していました。 3メートル×1メートルほどの範囲に30以上の巣穴が見られました。メスが花粉を付けて巣穴に飛び込んだ傍らに、ハエが一匹じっととまっていたので、「これは寄生バエだ」と直感し、カメラを構えていました。巣穴とは反対方向をそっぽを見いていましたが、蜂が入り口に顔を出すと、くるりと向きを変えました。2006年4月23日 佐賀県大和市/撮影者:ヒゲおやじ様

Lasioglossum sp. Lasioglossum属の一種

種不明その11。体長10mm。2016年10月 神奈川県/撮影・投稿者:clarin215様

(コハナバチ科Lasioglossum属のオスです。by 管理人)

種不明その10。/撮影・投稿者:Hachinchu様(2014年8月投稿)

種不明その9。ザラメ雪の残る林道(標高〜530m地点)で黒っぽいハチが雪面を歩いていました。体長〜9mm。冬後に少し早く目覚めてしまったコハナバチ科の一種♀だと思うのですが、もし絞り込めるようでしたら教えて下さい。ブログには追加の写真も載せてあります。2013年3月下旬 山形県/撮影・投稿者:しぐま様

http://sigma-nature-vlog.blogspot.jp/2013/04/blog-post_20.html

種不明その8。全長4.5mmのオスです。(コハナバチ科Lasioglossum属Evylaeus亜属チビハナバチ群のオスだと思われます。オスの頭部は著しい多様性を示すそうで、特徴のある形状をしていますが、種特定のキーにはならないようです。以下の6ページをご参照ください。「北大雨竜,中川両地方演習林における秋のハナバチ相」 by 管理人) 2009年10月 東京都多摩ニュータウン/撮影者:pakenya様

種不明その7。メス。ナギナタコウジュの花をビデオで撮影中、ハチが次々に飛来してきました。2009年9月26日 北海道札幌市郊外の林道沿い/撮影者:ikuzus-h様

種不明その6。ハルジオンの花上にて。(頭が巨大化したコハナバチ類のオスです。The Bees of the World の8ページにある図を見るとわかりやすいと思います。-ここをクリックして8ページをご覧ください- by 管理人) 2009年7月5日採集 さいたま市秋が瀬公園/撮影者:蘆様

種不明その5。メス。2008年7月採集 沖縄県沖永良部島/撮影者:Lobo様

種不明その4。ヒサカキの花に来ていたハチです。8mm位です。2006年3月下旬 兵庫県淡路市/撮影者:uni2様

種不明その3。オス。イネ科の草の穂に、集団でとまっていました。2005年11月7日 東京都野川の岸/撮影者:あたらよ様

種不明その2。オス。2005年11月7日 東京都野川の岸/撮影者:あたらよ様

種不明その1。アブラナの花に飛来。2005年4月 佐賀県/撮影者:ヒゲおやじ様

Lasioglossum duplex (Dalla Torre, 1896) ホクダイコハナバチ

今日は、いつものみかん山を久しぶりに歩いてみました。相変わらず、ナミコオロギバチは日向ぼっこしています。そんな中、ハラナガコハナバチ(ホクダイコハナバチ)の雌を発見、撮影しました。この時期初めて訪花を見ました。2006年12月23日 佐賀県佐賀市/撮影者:ヒゲおやじ様

Cerceris sobo Yasumatsu et Okabe, 1936 ソボツチスガリ

獲物は、ゾウムシ。大きさは、ナミツチスガリより、やや小さめ。腹部のラインは、オレンジがかっています。(腹のややオレンジがかった帯の色も特徴的ですが、全面ヤマブキ色の顔面や、ほぼ全体的に黒っぽい大腮、前翅の付根から翅端まで前縁に沿った暗褐色のスモーク等なんかは、パッと見ですぐ判る“ソボ”の特徴だと思います。営巣サイトの状況も、福井の羽田義任先生の観察記録とピッタリです。 by 覇蟆邇(はまに)人様)7月下旬 神奈川県 /撮影者:裏庭様